低血糖時はラムネで対処出来る? 低血糖に対するラムネの効果とブドウ糖の働きとは。

糖尿病の方は低血糖症に陥りやすいと言われており、いつどこで低血糖症を発症してしまうかは全く想像が出来ません。低血糖症に陥ると命に関わることから、糖尿病よりもリスクが高いとされています。

この低血糖症に陥ってしまったときは、甘い物を補給するのが効果的と言われていますよね。甘い物にはいくつか種類がありますが、その中でも手軽で美味しく食べられる「ラムネ菓子」があります。

このラムネで、低血糖症の予防や改善を行うことは出来るのでしょうか? 今回は、低血糖時にラムネ菓子を補給する効果と、オススメのラムネ菓子について解説します。

目次

低血糖時にラムネ菓子を食べたら、低血糖症は改善出来る?

ナンナン

ナンナンうぅ、めまいがしてふらふらする・・・💦

おかしいな、さっき飴なめたばかりなのに・・・また何か糖分を補給しなくちゃ💦

あらら・・・ナンアンは低血糖症で困ってるの❓

ここにラムネがあるけど、食べる❓

うん、ありがとう❗

ふう・・・ちょっと落ち着いたよ💧

低血糖症対策に、ちょっと持ち歩くと良いね。

特にラムネはブドウ糖で出来てるから、低血糖対策にはちょうど良いし。

そうなの❓

甘い物なら何でも良いと思ってた💦

いやいや、低血糖対策なら、ちゃんと糖の種類を選ばないとダメだよ。血糖値を上げてくれる糖もあれば、血糖値が上がらない糖もあるんだ。

そうなんだね💦

じゃあ、今度からラムネを持ち歩くようにするよ❗

これで僕の低血糖症も治るかな❓

いや、確かにラムネで血糖値を上げることは出来るけど、それで低血糖症が改善出来るわけではないんだ。

ええっ❗そうなの❗❓

血糖値が下がったなら、単に上げれば良いだけじゃ無いの❓

いや、低血糖症に陥ってしまう原因には、根本に糖代謝の悪化が関係してるよ。だから、ラムネを食べているだけじゃ低血糖症は改善出来ないんだ。このあたり、もうちょっと詳しく説明してあげるね。

低血糖症は、一型糖尿病や二型糖尿病などでインスリン注射を行っている方がなりやすいと言われています。これは、インスリン注射や血糖降下剤が効きすぎることにより、血糖値が下がりすぎてしまうことがあるためです。

他にも、何を食べても血糖値が上がらない「無反応性低血糖症」や、通常時は正常の血糖値にもかかわらず、何か甘い物を食べたり食事をしたりすると血糖値が乱高下して低血糖症に陥ってしまう「機能性低血糖症」を抱えている方もいます。

低血糖症は、通常よりも血液中にあるブドウ糖(グルコース)が下がりすぎてしまう状態の事です。通常、血糖値は90〜100mg/dl程度を維持していますが、これが80〜70mg/dlを下回っていると低血糖症と判断することが出来ます。

低血糖症になると冷や汗をかいたり、手や指が震えたり、最悪の場合は意識障害や死に至る恐れもある恐ろしい病気です。

なぜ、血液中のブドウ糖(グルコース)濃度が低下すると、手の震えや意識障害などを引き起こしてしまうのでしょうか。これは、脳が使える唯一のエネルギー源がブドウ糖であり、体にとっては無くてはならない栄養素の1つだからです。

この血中のブドウ糖の量が下がってしまうと脳にエネルギーが回らなくなってしまい、時に意識障害や死に至る恐れがあります。これを防ぐためにも、身体は下がった血糖値を上げる機能が備わっていて、低血糖症になることを防いでくれています。

この血糖値を上げる機能があるのが「アドレナリン」や「コルチゾール」などのホルモンです。これらホルモンは筋肉に含まれるタンパク質を壊してブドウ糖を作り出し、血糖値を上げる作用があります。

しかし、これらホルモンは同時に交感神経を刺激刺激してしまうため、自律神経のバランスが崩れて冷や汗をかいたり不安感が出たり、手足が震えたりするなど不快な症状を引き起こしてしまうというわけです。

低血糖症って、実は怖い病気だったんだね💧

そうだよ、時には命を失うこともあるんだ。だから、低血糖症になったときは早急に糖分を補給することが大切だよ。

じゃあ次は、低血糖時に補給するべき糖の種類と、ラムネ菓子の有効性について説明するね。

低血糖時には、早急に糖分の補給を。ただし糖の種類には注意!

では、低血糖症になってしまったときは、どのような糖を補給すれば良いのでしょうか?

糖分には様々な種類の物がありますが、その中には血糖値を上げてくれるものもあれば、全く血糖値に影響しないものもあります。

この違いは、含まれている「糖分の違い」によるものです。砂糖やブドウ糖が含まれているものは血糖値が上がりますが、オリゴ糖や人工甘味料が含まれているものは血糖値にあまり影響を与えないという特徴があります。

このため、低血糖時の糖分補給は糖の種類に気をつける必要があります。最初に解説したラムネ菓子は、主にブドウ糖から作られていますので、低血糖症時の糖分補給には向いている糖になります。

低血糖症時の糖分補給に向いている糖

- 砂糖

- ブドウ糖

- グラニュー糖

- ハチミツ

- 三温糖

- 中ザラ糖

- 黒糖

- 上白糖 など

逆に、血糖値に影響を与えにくい糖としては、次のような物があります。これらは低血糖時に補給しても血糖値を上げることは出来ませんので注意して下さい。

低血糖時の糖分補給に向いていない糖

- 人工甘味料

- ラカントなどの糖アルコール類

- キシリトール、ステビアなどの甘味料

- オリゴ糖

- 果糖

合成人工甘味料に注意❗

最近では、カロリーオフやコスト削減を目的として合成人工甘味料が使われた品物が多くなってきました。

甘味料には様々な種類がありますが、特に注意したいのが下記のような合成人工甘味料です。

サッカリン

アスパルテーム

ネオテーム

アセスルファムK

スクラロース

これらは人工的に合成された甘味料で、天然には存在しません。

その甘さはなんと砂糖の200倍〜700倍にも達し、少量の添加で甘みを付けられるうえ、コストも安いことから多くの製品に使われるようになりました。

また、近年のダイエットブームによりカロリーの摂取過剰が問題視されたことから、カロリーゼロの人工甘味料が脚光を浴び、今ではダイエット飲料やお菓子などに多く使われるようになっています。

しかし、近年ではこれら合成人工甘味料の人体への影響が懸念されるようになってきました。

合成人工甘味料は血糖値に影響を与えないと考えられていましたが、近年の研究ではダイエット系清涼飲料水の摂取が糖尿病発症リスクを高めることが報告されています。1

また、合成人工甘味料は血糖値やインスリンに直接影響を与えないものの、腸内細菌叢に影響を与えて耐糖能障害(血糖コントロール異常)を引き起こすというマウスの実験結果もあります。

このような事は、人体においてすべて解明されたわけではありません。しかし、注意するに越したことはないでしょう。低血糖症も、根本的には血糖コントロールの異常、耐糖能障害が関係しています。このようなリスクが報告されている人工甘味料は、なるべく摂り過ぎないようにしたいところですね。

その点、ラムネ菓子はブドウ糖で作られている物が多く、低血糖時の糖分補給として安心して摂取する事が出来ます。ラムネ菓子にも色々な味がありますので、好みで選んでみて下さい。

糖にも色々な種類があるんだね

うん、最近は特に糖質ゼロを謳ったお菓子が多いね。でも、ラムネ菓子の殆どはブドウ糖から作られているから、低血糖時の糖分補給に向いてる物が多いんだ。

オススメのラムネ菓子は? 持ち運べるタイプと、噛まずに飲めるゼリータイプがオススメ

では、ここからはオススメのラムネ菓子をいくつかご紹介します。ラムネ菓子と言えば、噛んで食べられるタイプが定番ですよね。他にも縁日などでよく売られている清涼飲料水のビン入りラムネがありますが、こちらは持ち運ぶことが難しいため、除外しています。

ラムネと言えば、真っ先に思い浮かべるのがこちらのタイプです。

created by Rinker

¥3,180

(2024/10/22 14:10:15時点 楽天市場調べ-詳細)

よく駄菓子屋さんに売られていて、小さい頃からなじみがあるお菓子ですよね。こちらのラムネ菓子のメリットは、片手で開けられて、スグに補給出来る点です。親指一本で蓋が開けられますし、そのまま飲み物のように容器を口に付けてグイッと斜めにすれば簡単に食べられます。この食べ方は、子供の頃にやった方も多いと思います。

それに、あまり場所を取らないため鞄に入れていても邪魔になりません。この持ち運びやすさと食べやすさが最大のメリットです。

低血糖時にはエネルギーが枯渇することから力が入らない場合が多く、力を入れないと蓋が開けられない物では、いざって時に糖分を補給することが出来ません。また、運転中など両手が使えない場合もあることから、片手でも簡単に補給出来る物を選ぶことが大切です。

他にも、袋タイプのラムネもあります。こちらは色々な味のバリエーションがあり、好みの味で選べることがメリットです。

created by Rinker

¥2,280

(2024/10/22 14:10:15時点 楽天市場調べ-詳細)

created by Rinker

¥1,180

(2024/10/21 18:09:57時点 楽天市場調べ-詳細)

こちらのタイプではチャック式のパウチに入っていることから、両手で開封できることが前提です。低血糖症の中でもそこまで重度で無ければ、こちらのタイプもオススメです。

それから、低血糖時は必ずしも噛んで食べられるとは限りません。時には飲み込むことも難しいときもあり、場合によってはラムネを噛んで食べるよりも飲料で糖分を補給した方が良い場合もあります。

ただ、最近の飲料ではゼロカロリーや人工甘味料入りの物が多く、低血糖症になったときにタイミングよく飲料が手に入るとは限りません。そのような場合に備えて、ゼリー飲料系のラムネもオススメです。

created by Rinker

¥5,708

(2024/10/21 18:09:57時点 楽天市場調べ-詳細)

このような物を持ち歩けば、いざという時にも糖分を補給する事が出来ます。缶ジュースやペットボトルなどの飲料に比べて飲みやすく、持ち運びにも便利な大きさです。

オマケに温度管理の必要性が無いため常温保存が可能で、日持ちもします。いざという時のためにも、是非ストックして持ち歩きましょう。

ブドウ糖はスムーズな糖の補給に向いているから、ブドウ糖から作られているラムネはオススメだよ。

ただ、次に説明するように糖分を補給するときは、持続性のある糖の補給も組み合わせるようにしてね。

ラムネを食べる以外にも、持続性のある糖も補給しましょう。

今回はラムネの解説がメインですが、実はラムネ以外にもデンプン質など持続性がある糖での低血糖対策もオススメです。

というのも、ラムネだけの糖分補給では、吸収が早すぎることから持続性がありません。ラムネに含まれるブドウ糖は単糖類と言われ、消化の必要が無いことから比較的早く吸収、利用されます。これは、砂糖や果糖などの精製された糖分も同じです。

これらは低血糖時の速やかな糖分補給としてはメリットになるのですが、欠点として持続性が無い事が上げられます。つまり、血糖値が上がりやすい反面、すぐにまた糖が枯渇して血糖値が下がりやすいのです。

これを防ぐためには、「吸収が比較的穏やかな糖質を組み合わせる」事と、「回数頻回食」を行ってなるべく血糖値を下げないようにすることがオススメです。

吸収が比較的穏やかな糖質とはお米や芋類などのデンプン質のことで、デンプンは噛むことによって徐々にブドウ糖に分解され、徐々に吸収されていきます。

デンプン質は消化が緩やかなことから、ラムネなどの単糖類に比べて持続力が高いです。この事からも、糖分を補給する際はお米などデンプン質の物も同時に摂るようにしましょう。

オススメとしては、やはりお米です。お米はパンに比べて緩やかに消化される傾向にあるため、パンよりも持続性が高くなります。加えて、お米はおにぎりにして持ち運びもしやすいこともオススメする理由の1つです。低血糖の方は、小さなおにぎりを握って普段から持ち歩くようにしてみて下さい。

また、低血糖症はなってから対策するよりも、なる前に予防することが大切です。お団子くらいに小さく握ったおにぎりを1時間おきに食べるなど、細かく分けて食べれば、血糖値をなるべく一定以上に保つことが出来ます。

このような少ない量の食事を何回にも分けて食べる事を「回数頻回食」と言い、特に低血糖症の予防には効果が高い方法です。低血糖症の予防のためにも、是非回数頻回食を取り入れてみて下さい。

それから、お米などのデンプン質は油でコーティングすると更に吸収が穏やかになり、持続性が高まる傾向にあります。具体的には、チャーハンやピラフなど、お米を油で炒めるものがこれにあたります。

これらもの低血糖症の予防として活用出来ますので、吸収の早い糖質と吸収の遅い糖質を組み合わせて、なるべく低血糖にならないよう工夫してみて下さい。

ラムネを食べる以外にも、持続性がある糖を摂ることも大切なんだね。

うん、お米は冷やすと食物繊維に変わってさらに消化が遅くなるよ。

油で炒めたり冷やしたり、工夫しながら糖質を摂っていくことが大事なんだ。

分かった❗

色々試してみるよ❗

糖分を補給する際の注意点!低血糖症でも糖分の取り過ぎには注意しましょう。

ここまで、低血糖症についてとオススメのラムネについて解説してきました。低血糖時は命に関わることから、速やかにブドウ糖を含む糖分を補給することが大切です。

しかし、この時には糖分の取り過ぎには注意して下さい。特に二型糖尿病や機能性低血糖症を抱えている方は、むしろ血糖値が上昇しすぎることによって逆に低血糖症を引き起こす可能性があります。

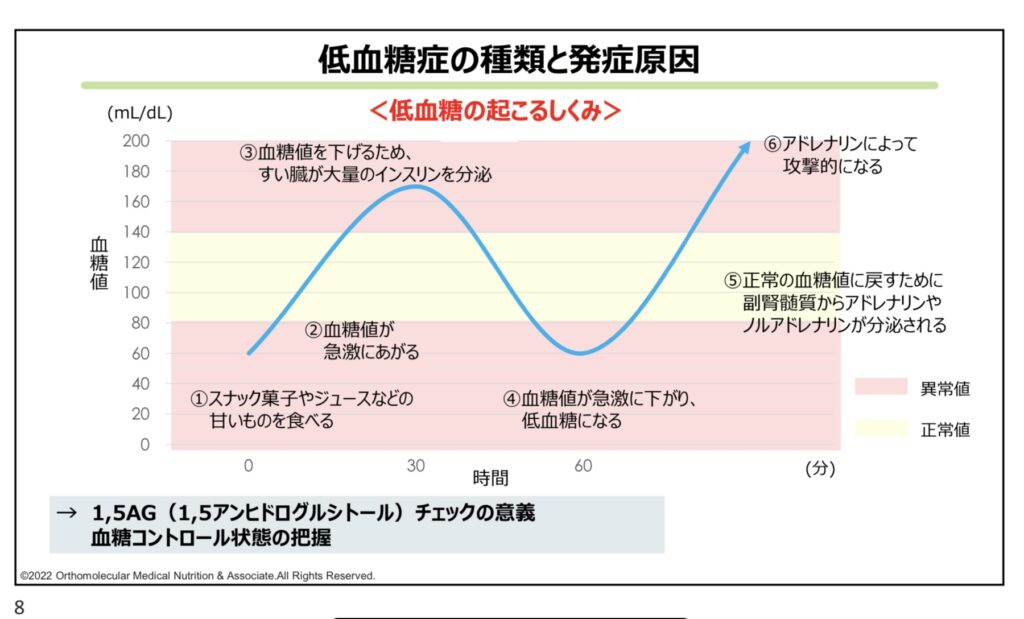

このような糖分を摂ることで血糖値が急上昇し、その後急降下してしまう状態の事を「血糖値スパイク」や「隠れ低血糖症」と言います。

血糖値スパイクや隠れ低血糖症では、インスリンの働きが低下しているために血糖値が上昇しやすく、上昇しすぎた血糖値を下げるために大量のインスリンが分泌されます。

インスリンは血糖値を下げるホルモンのことで、このインスリンが大量に分泌されると、今度は血糖値が下がりすぎて低血糖症に陥ってしまうのです。

例えば、低血糖になったとき、対策としてラムネを食べたとしますよね。すると、糖が吸収されて血糖値は上昇していきます。この時にラムネをいくつも食べたり、ジュースを飲み過ぎたりしてしまうと、今度は血糖値が高くなりすぎてしまい、高くなった血糖値を下げるために「インスリン」というホルモンが大量に分泌されます。

すると、今度は大量に分泌されたインスリンによって血糖値が急激にさがりすぎてしまい、また低血糖に陥ってしまうというわけです。

このような血糖値の乱高下を、「血糖値スパイク」もしくは「隠れ低血糖」「機能性低血糖症」と言います。血糖値スパイクの原因は、主に糖質の摂りすぎとインスリンの働きが悪くなっていることが原因です。

ラムネに限った話しではありませんが、甘いものや糖分を補給する際は一気に大量に食べないように心がけて下さい。

機能性低血糖症を抱えている方は、糖質の摂りすぎがむしろ低血糖症の原因になる事があるよ。この場合は、糖質の摂り過ぎに注意してね。

まずはご自身の低血糖症の状態を知るためにも、持続グルコース濃度測定検査を受けてみましょう

低血糖症には、先ほど解説した様に「血糖値スパイク」や「血糖値の乱高下」が関係している「機能性低血糖症」などがあります。このような低血糖症は空腹時の血糖値は正常値である事が多く、通常の血液検査や健康診断ではなかなか見つけることが出来ません。

そのため、機能性低血糖症の症状に心当たりのある方は持続グルコース濃度測定検査を受けて頂くのがオススメです。

持続グルコース濃度測定検査とは、針の付いたセンサーを装着し、そこから血中のブドウ糖濃度(グルコース)を継続的に測定していく検査です。測定されたグルコース濃度はグラフ化され、どのような時に高血糖や低血糖になっているのかの波が分かります。

なぜこのような検査が必要なのかというと、低血糖の状態や血糖値の状態は人によって様々な状態があるためです。

例えば、低血糖と言っても「夜間低血糖」がある方や「血糖値スパイク」を引き起こしている方、何を食べても血糖値が上がらない「無反応低血糖症」の方もいます。このように低血糖症と言っても様々な種類や状態があるため、オーソモレキュラー療法の検査とあわせて血糖値の状態も調べておくことが重要です。

この検査を受けることによって、ご自身にどの時間帯や食べ物で血糖値の乱高下が起きているのかや、どのような低血糖が起こっているのかが分かります。

例えば、

空腹時血糖が80〜70mg/dlを下回る時間が長かったら低血糖症の可能性あり。

食後血糖値が160mg/dlを超えるようなら血糖値スパイクの疑いあり。

空腹時血糖が130mg/dlを超えているようなら糖尿病の疑いあり。

夜間や朝方など特定の時間に低血糖が起こる場合は、夜間低血糖の疑いあり。

食後血糖値が60~80mg/dl前後から上がらない場合は、血糖値を上げられない無反応性低血糖症の疑いあり。

といったように、読み取ったグラフや血糖値の傾向からどのような低血糖や血糖コントロールの異常があるのかが分かってきます。

最初にお伝えしたように、低血糖には食べ物を食べて血糖値が乱高下する「血糖値スパイク」もあれば、何を食べても血糖値が上がらない「無反応性低血糖」という低血糖の状態もあります。

このような低血糖の種類や状態によってそれぞれ原因や対処法が異なってきますので、ご自身の原因や対処法を知るためにも是非持続グルコース濃度測定検査を受けてみて下さい。

持続グルコース濃度測定検査の受け方

持続グルコース濃度測定の受け方についてですが、前述したオーソモレキュラー療法と同時に受ける事が可能です。

検査自体はクリニックが提供していますが、わざわざ病院まで検査を受けに行く必要はありません。測定に必要な測定器とセンサーは申し込み後に宅配で送られてくるため、ご自宅にて測定可能です。

測定した結果はクリニックに自動的に送られ、検査終了後は医師の解析や解説もセットで提供されています。解説は電話で受ける事が出来ますので、ご自宅に居ながらより詳しく状態を知ることが出来ます。

ですので、低血糖症でお悩みの方はオーソモレキュラー療法の検査とあわせて持続グルコース濃度測定検査も受けてみて下さい。

また、血糖値の測定自体は病院など医療を通さなくてもご自身で必要な機材を揃えて頂ければ測定可能です。

「リブレ」と呼ばれるセンサーと読み取り装置を準備し、ご自身で装着すればお好きなタイミングで血糖値をモニタリングすることが可能になります。

持続グルコース濃度測定に用いるリブレのセンサーと読み取り装置については、楽天やアマゾンでも販売されていますので興味ある方はご自身で揃えてみて下さい。

created by Rinker

¥8,730

(2024/10/21 14:55:15時点 楽天市場調べ-詳細)

ただし、ご自身で行う場合は医師からの解析はありません。測定結果は、全てご自身の判断の下で利用して頂くことになります。

持続グルコース濃度測定検査は、血糖値の上がり下がりを単に見ているだけで無く、その根本にある糖代謝異常の原因を探る検査になります。ご自身で測定しても、そのデータを活用出来なければ全く意味がありません。データの読み方が分からない方は、きちんと医療を通して医師に解析して貰いましょう。

オーソモレキュラー療法で受けられる持続グルコース濃度測定検査の料金やシステムについては、オーソモレキュラー療法血液検査概要・料金一覧ページにてご案内しています。下記のお申し込みページをよくご覧頂き、よく理解した上でお申し込み下さい。

なるほど、低血糖にも人によって原因が違ったり、色々な種類があるんだね

そうだよ、だからこそ検査を受けるのが重要なんだ。

ラムネを食べてもどのくらい血糖が上がってるのかも分からないし・・・

分かった、持続グルコース濃度測定検査を受けてみるよ❗

そもそも、なぜ機能性低血糖症を発症するの? 機能性低血糖症の発症には、必ず根本原因があります。

上述した持続グルコース濃度測定検査を受ける際には、1つ気をつけて頂きたいことがあります。

それが、「持続グルコース濃度測定検査自体は、機能性低血糖症の根本原因を調べる検査ではない」ということです。

例えば、先ほどの持続グルコース濃度測定検査の検査結果では、いつどのようなタイミングで低血糖症が起きているのかや、どのような物を食べると血糖値が乱高下しているかなどが詳細に分かります。

このような「波」がどのくらい引き起こされているのか、どのような低血糖症を発症しているのかは分かりますが、これらが引き起こされている根本的な原因までは分かりません。

機能性低血糖症には、その根本に「糖代謝の悪化」が関係しています。血糖の調節には様々な臓器やインスリンを始めとしたホルモンが関係していて、これら臓器やホルモンが適切に働けていないことが原因です。

この糖代謝の悪化を改善しない限り、機能性低血糖症は改善出来ません。人によっては食事改善によって良くなったと感じる方もいますが、食事改善によって夜間低血糖症や血糖値の乱高下が良くなったように感じても、それは単に糖質や食事の摂取量で血糖値を無理矢理コントロールしているだけに過ぎないのです。

そのため、機能性低血糖症を改善するためには、上述した食事の改善に加えて、糖代謝を改善させるための根本からアプローチしていくことが必要です。

例えば、糖代謝が悪化する原因として、次のような疾病が関係している事が分かっています。

夜間低血糖症と関連のある疾病

- 糖尿病

- 副腎疲労・慢性疲労症候群

- 副腎不全

- 脂肪肝など肝機能障害

- 甲状腺機能障害

- ピロリ菌感染、胃腸障害

- SIBO

- リーキーガット症候群

- 腸カンジダ症

- 口腔内環境の悪化

- 更年期障害、自律神経失調症

- 肥満、痩せすぎ

特に、低血糖症の場合は肝機能や筋肉量が重要で、脂肪肝など肝臓が悪かったり、痩せて筋肉量が低下していると低血糖症になりやすくなります。

この理由としては、脂肪肝など肝臓が悪かったり筋肉量が低下していると、貯蔵型の糖である「グリコーゲン」の貯蔵量が減ってしまうためです。

肝臓や筋肉には、私達がたべた「ブドウ糖(グルコース)」を「グリコーゲン」という貯蔵型の糖に変えて貯える機能が備わっています。そして、低血糖に陥ったときなど、糖が必要になった際は筋肉や肝臓に貯えられたグリコーゲンをグルコースに変換してエネルギーとして使っています。

この時、脂肪肝などで肝臓が悪かったり、筋肉量が低下していると、グリコーゲンの貯蔵できる量が減ってしまい、下がった血糖値を上げられなくなって低血糖症を引き起こしやすくなります。このように、肝機能の悪化や筋肉量低下も低血糖症を引き起こす原因です。

加えて、機能性低血糖症が発症する原因は年齢や性別でも異なり、特に女性の場合は機能性低血糖症になりやすいと言われています。この理由としては、女性は毎月月経によって貧血になりやすいことと、月経によるホルモンバランスの変化により、インスリンの働きが低下してしまうためです。

低血糖症になりやすい女性の特徴

- 妊娠、出産した方

- 閉経前の方

- 初潮を迎えた成長期の方

- 痩せ過ぎ、太り過ぎの方

- ダイエット、または食事制限をしている方

- 鉄分の補給を積極的に行っていない方

- 貧血と診断されたことがある方

- ストレスが多い方

- お酒を飲んでいる方

- めまい、ダルさ、疲れやすいなどの体調不良を抱えている方

- 忙しすぎて食事があまり摂れていない方

- 甲状腺機能障害など疾病を抱えている方

- 便秘、下痢をしやすいなどお腹の調子が悪い方

- 日頃から運動不足を感じている方

- アトピーやアレルギーなどを抱えている方

このように、機能性低血糖症が発症する原因には、年齢や性別、疾病の状態によって様々な原因があります。先ほどの持続グルコース濃度測定検査では、血糖値の状態は詳しく分かりますが、機能性低血糖症の根本原因までは分かりません。

このような身体の状態を調べるためには、血液検査をセットで受けることが有効です。血液検査では、貧血の状態や副腎機能の状態、胃腸の機能や甲状腺の機能など、機能性低血糖症の原因となる疾病の状態も調べることが出来ます。

血液検査と持続グルコース濃度測定検査は、セットで受ける事によってより詳しく状態が分かりますので、この2つは必ずセットで受けるようにしましょう。血液検査については、68項目もの検査を一度に受けられるオーソモレキュラー療法の血液検査がオススメです。

持続グルコース濃度測定検査とオーソモレキュラー療法の血液検査をセットで受けると、より詳しく低血糖症の原因が分かるんだね

うん、オーソモレキュラー療法では甲状腺機能や副腎疲労の検査がオプションで追加できるから、疑わしい箇所についてはオプションを追加して検査すると良いね。

なるほどね・・・。でも、なんでオーソモレキュラー療法の血液検査がオススメなの❓病気を治すなら、近くの病院で受けられる血液検査じゃダメなの❓

近くの病院で受けられる検査は、保険診療の血液検査だから検査項目が限られてるよ。オマケに、保険診療の血液検査は病気の診断を目的に行うのに対し、オーソモレキュラー療法の血液検査では栄養状態を把握するために行うもの。

保険診療では血糖値の状態しか見てくれないけど、オーソモレキュラー療法の血液検査では他の疾病の状態も含めて体全体の状態を見てくれるんだ。

そうなんだ❗オーソモレキュラー療法の血液検査を受けた方がいい理由がちゃんとあるんだね❗

機能性低血糖症の根本原因は人によってさまざま。機能性低血糖を抱えている方は、オーソモレキュラー療法を受けるのがオススメです

ここまで、低血糖症はラムネで対処出来るかについてや、機能性低血糖症の原因について解説してきました。

低血糖症は「単に血糖が下がってしまう病気」だと思われがちですが、その原因には様々な疾患が関わっています。特に機能性低血糖症の場合は、この根本原因から改善していかなければ意味がありません。

上述した疾患等はまだまだほんの一部で、低血糖症を引き起こす原因は他にも沢山あります。また、人によって複数の原因が複雑に絡み合っていることも多く、検査もなしに適切な栄養アプローチを行うのは困難です。

例えば、「甲状腺機能低下症」と「副腎疲労」が組み合わさって低血糖症になっている方と、「二型糖尿病によるインスリン抵抗性」と「脂肪肝」によって低血糖が起きている方とのアプローチは全く違います。また、先ほど紹介した原因以外にも、「胃の状態が悪い方」や「貧血」があるか、「肥満かどうか」や「遺伝的な問題」があるかなどの問題も関係してきます。

このように低血糖症には人によって様々な原因があり、個人個人バラバラに組み合わさって引き起こされています。同じ低血糖症に見えても対処法は全く異なりますので、これら原因となる要因を検査で洗い出し、その人に合ったアプローチを行っていく事が何よりも重要です。

その為には、栄養状態や疾病の状態を知ることが出来る「オーソモレキュラー療法」の検査を受けてみましょう。

オーソモレキュラー療法とは、オーソモレキュラー療法に対応するクリニックで専用の採血や検査を行い、その結果を基にサプリメントを用いてアプローチしていく療法です。オーソモレキュラー療法では主に68項目にも及ぶ血液検査が受けられるほか、副腎や甲状腺の検査、糖尿病や酸化ストレスなどの検査を必要に応じて組み合わせて行う事が出来ます。

これら複数の検査を組み合わせることによってより詳しく状態を知ることができ、あなたの低血糖症の根本原因がどこから来ているのかが分かります。

また、検査結果はレポートにまとめられ、どんな栄養素をどれくらい摂ったら良いかの詳しいアドバイスも受けられます。

このような情報を元に、あなたに合わせたアプローチを行っていきましょう。根本原因からきちんと対処していくことが出来れば、低血糖症も改善出来る可能性があります。

同じ低血糖症でも人によって全くアプローチが違いますので、ご自身に必要なアプローチについては、是非オーソモレキュラー療法の検査を受けてみて下さい。オーソモレキュラー療法の詳細については、下記からご覧頂けます。

分子栄養学の実践は必ず分子栄養学実践専用サプリメントを使用しましょう

オーソモレキュラー療法では、血液検査や各種検査の結果に応じて分子栄養学実践専用に設計されたサプリメントで栄養アプローチをしていきます。

分子栄養学実践専用サプリメントとは、その人それぞれの体質に合わせてアプローチが出来るよう、消化吸収能が考慮された設計や製造が行われていることが特徴です。また、原材料には天然由来の生体内物質が使用されていたり、成分同士が反応して効力を失わないよう、反応抑制のためのコーティングが行われていたりなど、非常に高品質なサプリメントとなっています。

そのため、分子栄養学実践専用サプリメントは、市販されているサプリメントや海外サプリメントと比べて非常に高価となっています。

しかし中には、「市販されているサプリメントや海外サプリメントを利用して実践したい」と思っている方も多いかもしれません。市販されているサプリメントや海外サプリメントは、分子栄養学実践専用サプリメントと比べて非常に安価です。

ですが、市販されているサプリメント海外サプリメントなどで販売されているサプリメントで分子栄養学を実践をするのはオススメしません。

市販されているサプリメントや海外サプリメントでは、そもそも消化吸収能が低下した方や病態を抱えた方が摂取するようには設計されておらず、胃や腸でも全く溶けない粗悪品も流通しています。

また、原材料に人工的に加工されたものや合成されたもの、天然界には存在しない化学構造のものなどが使われていることもあり、これらを大量に摂取することはむしろ生体内の分子を乱してしまうことにも繋がります。

加えて、栄養素が酸化・劣化して効力を失っているものや、そもそも有効成分自体が殆ど含まれていないものなどもあります。このことから、市販されているサプリメントや海外サプリメントを使って分子栄養学を実践することはオススメしていません。

分子栄養学を実践する際は、このようなサプリメントの善し悪しを学ぶことも非常に重要です。分子栄養学実践専用サプリメントと海外サプリメントなど一般的なサプリメントの違いについては、下記の記事を参考にして下さい。

あわせて読みたい

分子栄養学で使われるサプリメントと、海外サプリメントなど一般的なサプリメントとの違い

分子栄養学の実践においては、必ずサプリメントが用いられています。この時に使われているサプリメントは「分子栄養学実践専用サプリメント」という特殊なものです。 で…

そして、分子栄養学・オーソモレキュラー療法を実践する際は必ず「分子栄養学実践専用サプリメント」を使用しましょう。

サプリメントは、きちんと消化吸収・利用されて初めて意味があります。分子栄養学実践専用サプリメントでは、その人それぞれの体質に合わせてアプローチが出来るよう、消化吸収能が考慮された設計や製造が行われていることが特徴です。

また、分子栄養学では一般的な量よりも遙かに多くの栄養素を摂取します。この時、栄養素同士が反応して効力を失ってしまったら意味がありません。分子栄養学実践専用サプリメントでは、成分同士が反応して効力を失わないよう、反応抑制のためのコーティングが行われていたりなど、非常に高品質なサプリメントとなっています。

このことから、分子栄養学を実践する際は、必ず分子栄養学実践専用サプリメントを用いるようにして下さい。

サプリメントは何を選んでもいいわけじゃないのか❗

そうだよ、サプリメントは同じように見えてもその中身や設計や全く異なっているんだ。質の悪いサプリメントを使うと逆効果になるから、分子栄養学を実践する際は必ず分子栄養学実践専用に作られた作られたサプリメントでしっかりアプローチしてね

低血糖時はラムネで対処出来る? 低血糖に対するラムネの効果とブドウ糖の働きとは。

以上が、低血糖対策にラムネを補給することが有効かどうかと、オススメのラムネについてでした。

ラムネにはブドウ糖が含まれており、確かに血糖値を上げてくれる作用があります。しかし、低血糖の種類によっては、ブドウ糖を取り過ぎることによって逆に低血糖症に陥ってしまう場合もありますので注意しましょう。

また、低血糖症を予防する際は、ブドウ糖などの吸収が早い糖に加えて持続的に糖分を供給できるデンプン質から補給することも有効です。小さいおにぎりなどをこまめに食べて、低血糖症を予防してみて下さい。

人の身体には、元々糖質などの栄養素や血糖値を上手く利用したりコントロールしたりする機能が備わっています。機能性低血糖症などは、この機能が正常に働けなくなってしまったことが一番の問題です。この機能を元に戻すことが出来れば、機能性低血糖症も改善出来る可能性が高いです。

是非、このあたりの原因をしっかり調べて適切なアプローチを行っていきましょう。

今回ご紹介した原因や対策、検査方法は根本原因から低血糖症を解決する際の大きな手助けになるはずです。

糖質の摂取量だけで血糖値をコントロールしようとせず、低血糖症が引き起こされている根本の原因からアプローチしていくようにしてください。

ラムネを食べただけでは、低血糖症の根本解決にはならないんだね・・・💧特に僕の低血糖症は、機能性低血糖症かも・・・💧

うん、特に二型糖尿病や機能性低血糖症の場合は、ラムネを食べているだけでは低血糖症は改善出来ないよ。低血糖にも種類があるし、色々原因があるから、ちゃんと調べてみる事が大切だね。

確かに・・・

ラムネを食べ過ぎて逆に悪くなったら意味ないもんね。

分かった、オーソモレキュラー療法も受けてみるよ❗

うん、是非受けてみて❗

オーソモレキュラー療法を行っている方には、無料で栄養カウンセリングも行っているよ❗利用してみてね❗